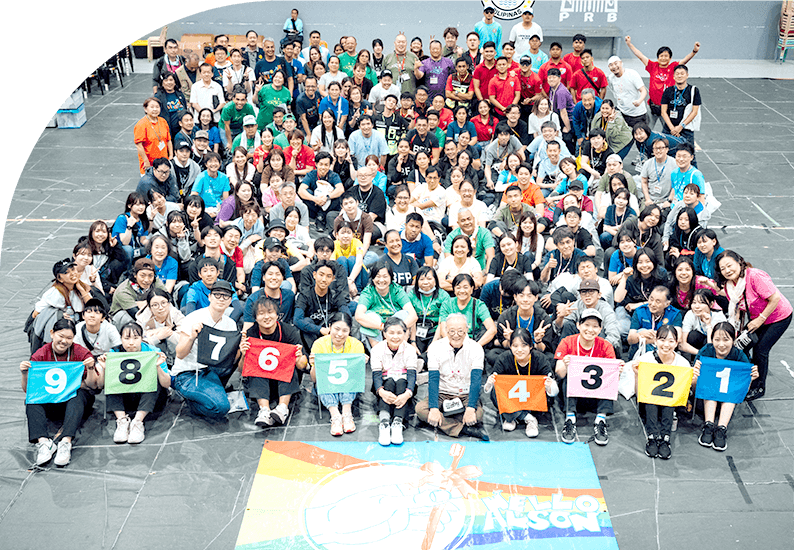

ボランティア

ハローアルソン・フィリピン医療

ボランティアへの参加について

ハローアルソン・フィリピン医療ボランティアとは

歯科医療を通じ恵まれない

子供達が笑顔になれるよう、

心の通った文化交流と歯科医療を中心とした

様々な支援活動を行なっています

フィリピンの現状

皆さんはフィリピンと聞いてどのようなイメージをお持ちでしょうか?

マニラなど近代化した都市や、セブ島など観光地化した街もありますが、それはほんのごく一部です。

大部分は毎日の生活に苦しまれている人たちが暮らしている貧困地域です。毎日を生きるのが精一杯のため、暮らしにゆとりはなく、十分な医療も行き渡っていないのが現状です。

微力でも集まれば大きな力に

私は歯科医師としてハローアルソン・フィリピン医療ボランティアの活動を通じ、毎年定期的にフィリピンへ赴いて様々な支援活動に参加しています。そこで暮らす現地の人々の過酷な生活ぶりに驚くと同時に、一生懸命かつ生き生きとしている姿と生命力にはいつも感動します。自分にできることはごくわずかしかありませんが、小さな力でも集まれば人を救える大きな力になると信じています。

皆さんの代表として

ほとんどの方は

フィリピンまで行くのは困難でしょう。

しかし、日本からできる支援の方法もあります。

すぐに行動することはできないまでも、

まずは考えることから始めてみてください。

現地に赴くのは私達にまかせてください。

皆さんの気持ちを十分に伝えてまいります。

歯ブラシ1 本から参加できる

ボランティア活動

~必要な救援物資~

「歯ブラシ1 本」でも結構です!

皆さまのお気持ちをお分けください!!

- 歯ブラシ(新品) ※旅館・ホテルの物も可

- タオル・てぬぐい(新品)

※粗品タオルも可 - 固形せっけん(新品) ※液体ソープは不可

- 鉛筆・ノート

※使いかけも可 - Tシャツなど夏物衣類(新品)

※支援物資は当クリニックへお持ちください。

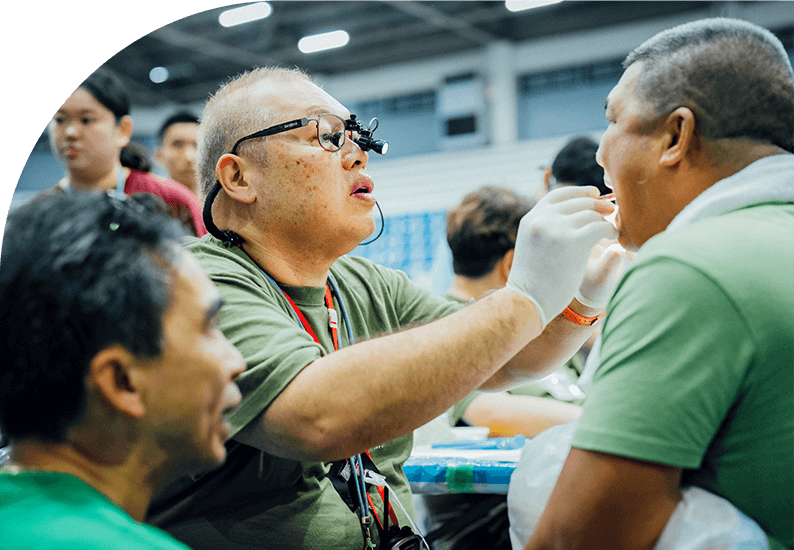

院長インタビュー ~フィリピン医療ボランティアを通じて~

活動が始まった経緯を教えてもらえますか?

ボランティア活動で歯科治療を行う際に一番心が痛む瞬間。それは虫歯になった歯を抜かなければならないということです。日本のように治療設備や十分な治療期間があれば治すことができる虫歯でも、抜くしか治療法が無いのです。

現地には歯磨きの習慣が浸透しておらず、歯ブラシも高価なため購入することができません。歯磨きで虫歯を予防ができれば大切な歯を守ることができるのです。

未使用の歯ブラシをお持ちではないでしょうか?旅館やホテルなどの使い捨てタイプでもかまいません。その歯ブラシを必要としている沢山の子供たちが待っています。

活動の理念を教えてください。

まず、我々は歯医者なので、現地での歯科医療を中心とした奉仕活動があり、日本に帰ってからもできるボランティアとして物資の支援活動があります。そして、地球上でもトップ10に入るくらい恵まれた国に生まれた我々が、貧困生活をしているところに行き、どれだけ恵まれているのかを見直し、「本当の幸せ」について考えることがあります。恵まれた日本では自殺者が年に何万人もいるのに、フィリピンは自殺者は少ないのに貧困で死んでいく。一つひとつの命を、もう一度見つめ直そうという趣旨です。

さらに、これからの日本を背負う高校生を参加させ、どれだけ恵まれているのか見直してもらい、真の国際平和、真の国際貢献について考えてもらう。これらの4つの理念があります。僕自身、元々はボランティアに興味はなかったんですが、仲間が「いいから来い!」って誘ってくれて、実際に行ったことで考え方がすっかり変わってしまいました。

最初に現地の子供たちと向き合ったときの印象は?

自分の子供とリンクしました。治療が必要ではない子も来るんですが、「なんで来たの?すごくきれいな歯だぞ」って聞くと、「この歯を抜いたら薬をもらえるでしょ。その薬をお母さんにあげたいんだ」って言うんです。日本とは違い、この子たちは生きるために必死なんだって感じました。皆さん、歯が痛くなると歯医者に行くと思います。歯医者に行けば、治療することで治ります。

でも、向こうは歯医者に行くお金がないので、まず、我慢。次に痛みを取る処置などが必要ですが、これには、お金が発生する。だったら「ご飯を食べるな」になってしまう。そうならないために歯ブラシを集めて配るんです。でも、継続して見ることができないので、結局、歯を抜かないといけない。6歳くらいで奥歯に永久歯が生えますが、7歳で抜歯することもある。「歯医者だから」と格好つけることは一切、通用しない。その時に出来ることをやらないといけないんです。

現地での活動はどのようなものですか?

事前に視察に行くんですが、「どれくらいの患者さんがいるの?」と聞くと、逆に「何人見れるの」と聞かれます。整理券を配らないと暴動が起きるんです。なので、「ファミリーで一番困っている一人ね」って感じで1500~2000券くらい配ります。物資も同様で、整理券を配っていないとやはり暴動が起きる。そういう地域で活動していますから、安全面や交通面を考えて、現地のロータリークラブの人と一緒にやっています。

こちらから「もっと貧しいところに」とかは一切言いません。「ボランティアは困っている所に手を差し伸べるもの」というのが会長の趣旨でもあります。現地の人が「来てください」というところは本当に危険ですが、子供たちが必死に生きている所。だから、今は活動を止める理由がない。「なんで行くの?」って聞かれたら「その子たちがいるから」ってだけ。僕らが力を合わせて何かできることはないかと考えた時、今は「これかな」って思いますね。

活動をすることで、日本の治療での

意識の変化はありましたか?

身体が悪くて胃を半分取ったのは覚えていても、歯のどこを削ったかは覚えていない。でも、歯は生きていくために一番最初に使うかけがえのない臓器。「その一本を大事にしてほしい」と話すようになりました。今までは、「詰めればいい」「入れ歯を作ればいい」という技術屋だったのが、「削らない方がいい」「抜かない方がいい」、予防に勝るものはないと考えるようになった。そのためには、患者様自身が気づくことも大事なんです。

クリニックの患者様からは、

どんな言葉を掛けられますか?

2週間前から予約が取れなくなるんですが、「待つよ」って言ってくれる。そう言ってもらえると「頑張ってこよう」って思えます。物資は年に歯ブラシが3000本、石鹸が500個集まりますし、ホームページを見て匿名で送ってくださる方もいますし、活動を支えるためのお気持ちを届けてくださる方もいます。

近所の会社では、遅刻したら貯金箱に500円を入れるようにして、それを持ってきてくれる。「はい先生、今年の遅刻分」って(笑)。我々はNPO法人みたいに上からお金を寄付してもらうことは一切ないですし、補助金もないですから、現地で使う薬を買うためのこうした支えはとてもありがたいですね。

最後に今後の展望を教えてください。

治療として継続してあげたいというのがあります。でも、これは夢ですね。ただ、ボランティアで歯を直してもらった子が、大きくなって歯医者になり一緒に活動できたら面白い。それは一緒に行った高校生たちもそう。この数年の中で、歯医者さんになりたいという子もいました。その子たちが、「あの時はお世話になりました。一緒に行きましょう」ってなればうれしい。

それは、この活動があったからこそなのかなと思います。